通電火災って何だろう?

この記事では「通電火災」について紹介していきます。

通電火災は普段の生活で触れることがないので、ちゃんと知っている人は少ないです。

ただ、今回紹介する通電火災は、過去に何回も日本で起こっている火事で大きな被害を出しています。

東日本大震災の時に起こった火災も、至るところで通電火災が起こっていました。

記事の中では

- 通電火災はどういう火災なのか

- 通電火災の原因

- 通電火災の防止対策

- 通電火災の防止グッズ

を紹介します。

通電火災のことを知らない人は、ぜひ読んでみてください。

通電火災の原因

通電火災とは、停電復旧時に起こる火事のことです。

通電火災は普段の地震では起きることは少ないですが、大規模な地震が発生した時や、強い台風が通過する時に起こりやすい火事となります。

その証拠に

- 阪神淡路大震災の火災のうち約60%

- 東日本大震災の火災のうち約70%

が通電火災によるものだと言われています。

空気が乾燥しており、熱を発する暖房器具を「冬」が起こりやすいです。

通電火災の原因は、停電が復旧する時に流れる電気です。

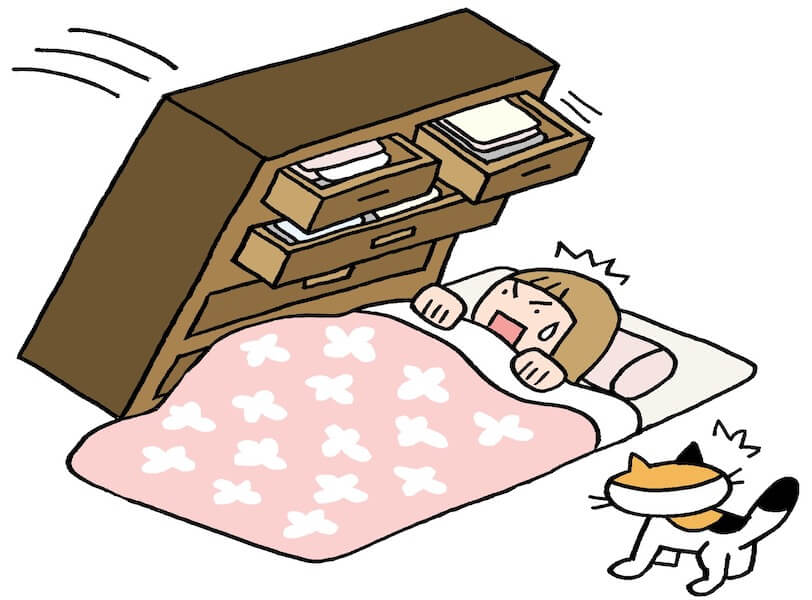

地震などにより、家電製品が転倒や損傷し、電気が復旧する時に、電化製品の熱で可燃物が燃えたり、水に濡れた部分がショートしたりして火災が発生します。

通電火災の事例

通電火災は、災害時でもない普通の停電でも起こりますが、圧倒的に地震災害発生時が多いです。

でも、どういう状況で起こるのかイメージしにくいですよね。

そこで、いくつか事例を挙げて見ます。

例えば以下のような通電火災があります。

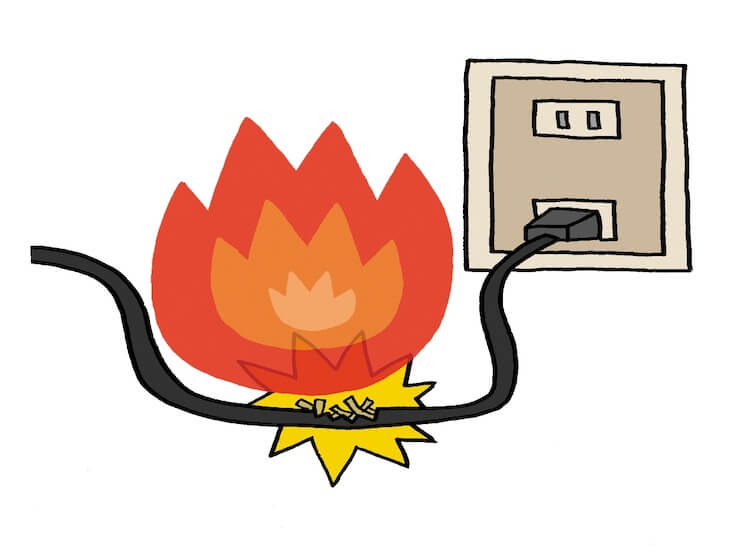

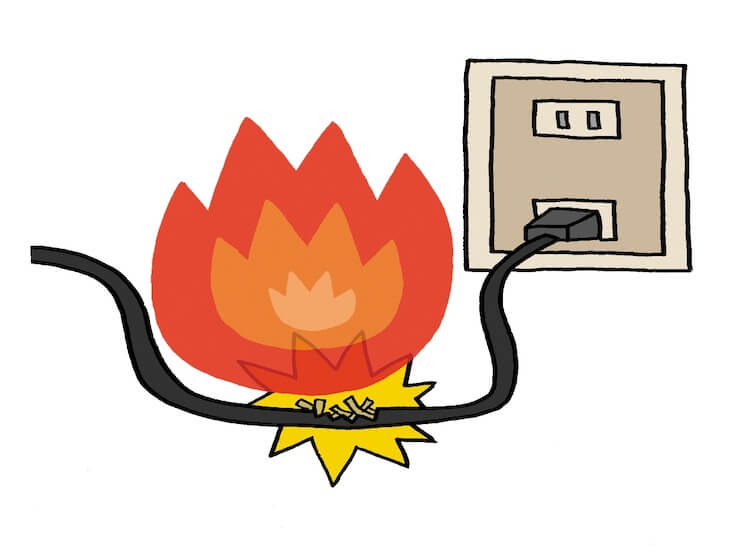

- コードの断線や損傷による通電火災

- 熱を放つ電化製品が通電して起こる通電火災

- ショートによる通電火災

コードの断線や損傷による通電火災

通電火災で多いのが、地震によって、家具などが転倒し、その際に、電化製品のコードなどの配線が損傷。

そして、電気が通電した際に、発熱してしまい出火すると事例です。

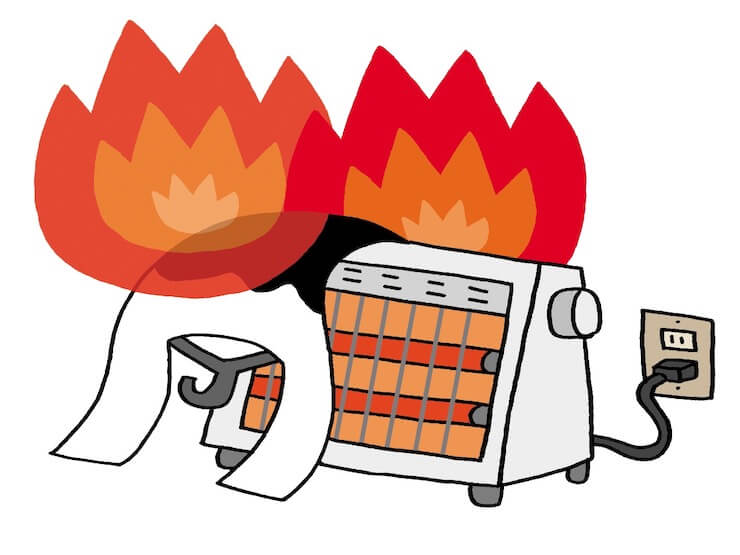

熱を放つ電化製品が通電して起こる通電火災

つづいては、熱を発する電化製品が原因の通電火災の事例です。

地震により停電が起こると同時に

- アイロン

- 電気ヒーター

- 電気ストーブ

- 電気コンロ

- 白熱灯

- 水槽用ヒーター

などが転倒。

そして、避難している間に、停電が復旧。

電化製品の電源が入ることで、ずっと発熱し続けて火事になるという事例です。

ストーブの上に吊っていた服などの燃えやすいものが電気製品の熱から発火することも多いよ!

ショートによる通電火災

最後に紹介するのは、台風や洪水により起こるショートが原因の通電火災です。

台風時などに家が浸水し、屋内の分電盤も浸水。

そして、通電した時にショートを起こし、出火するという事例です。

他にも、地震で水槽が転倒し、コンセントに水がかかって濡れている状態で通電し、出火するということも起きます。

避難時に電化製品が水没して、家に戻った時に、何気なく電源をオンしたことによって、内部火災(通電火災)が起こることも多いよ!

通電火災の防止対策

通電火災がどのようなものか、どういう状況で起こるのかは上記で分かっていただけたと思います。

通電火災は、電気が通った時に起こるものなので、停電してもすぐに復旧した時に電気が通らなければいいだけです。

そのため、通電火災の防止策として

- 電化製品のスイッチを消す

- コンセント(電源プラグ)を抜く

をすれば、通電火災の発生リスクを低くすることができます。

自分が家にいる時は上記の対策でOKです。

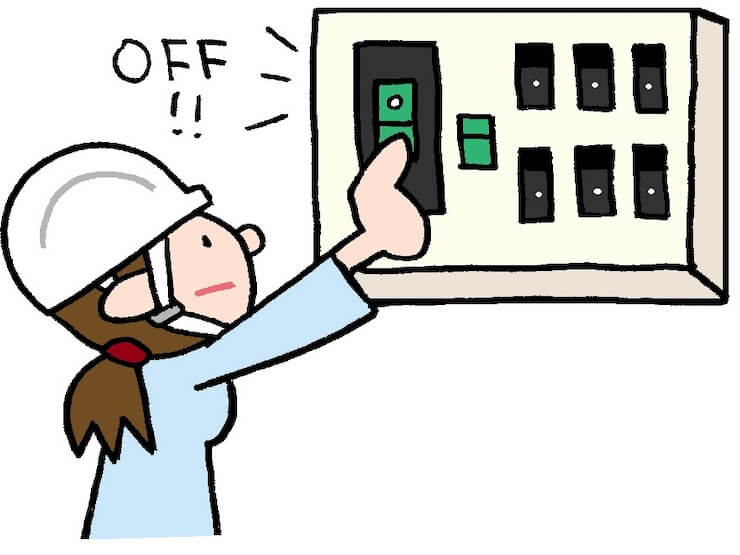

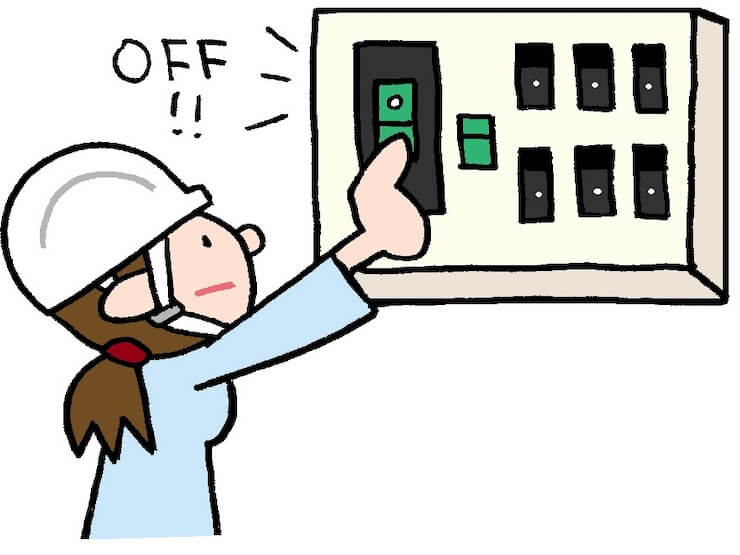

ブレーカーを落とすことが1番有効な防止策

台風や地震が起きた時は、いちいち家中の電化製品をチェックして、スイッチを消したり、コンセントを抜いたりする余裕がないこともあるでしょう。

すぐに避難が必要な場合かもしれません。

その場合は、「避難前にブレーカーを切る」という防止策が有効です。

ブレーカーさえ落ちていれば、停電から復旧して電気が通っても、通電火災が起こることはありません。

家の中には、ブレーカーがエリアごとに分かれている場合もありますが、その場合は、「主幹ブレーカー(メインブレーカー)」を切るようにしましょう。

避難する前に、主幹ブレーカーを落としてからにしましょう。

ブレーカーの位置を把握しておこう!

地震が起きた時に、自動的にブレーカーを落とす「感電ブレーカー」の設置もおすすめです。

感電ブレーカーを設置さえしていれば、避難時に「ブレーカーの切り忘れ」がなくなり、すぐに避難することができます。

ブレーカーを戻す時も通電火災に注意

避難していて、家に戻って、ブレーカーを元に戻す時は、事前に以下のようなことをしっかり確認することが大切です。

- 熱を発する電化製品が転倒していないか・可燃物と接触していないか

- 電化製品本体やコードが傷ついたりしていないか

何もチェックせず、すぐにブレーカーを元に戻すことで通電火災が起きる可能性があります。

また、見た目に損傷がない場合も、内部が壊れている場合もあります。

そのことを踏まえ、ブレーカーを戻し、電源を付けた後は、しばらくはその場を離れず、異常がないか様子を見るようにしましょう。

水没した電化製品はすぐに使わないように!

しっかり乾いた後に様子を見ながら使用しよう。

通電火災の原因と対策まとめ

通電火災について紹介しました。

普段の生活で起きる可能性は低いですが、災害時にはどこでも起きる可能性が高い火事です。

普段から、熱を発する電化製品の近くに可燃物や水関係のものを置かないようにしましょう。

通電火災はブレーカーを落とすことで防ぐことができますが、火事が起きる原因は電気だけではありません。

また、近所の家で火災が起こり、自分の家に燃え移ることも考えられます。

そのようなことを考えると、火事が起きた場合のために火災保険に加入しておくことがおすすめ。

すでに加入している人も、以下のような比較サイトを利用することで、もっと保険料を抑えることもできるかもしれません。

見積もりは無料なので、ぜひチェックしてみてください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4994c092.89747786.4994c093.b308cca0/?me_id=1396415&item_id=10001800&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-food%2Fcabinet%2F2025kome%2Fitem_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)